Alla mezzanotte del 6 febbraio 2023 (orario UTC) sono 163 le scosse di magnitudo maggiore o uguale a 4 rilevate a seguito dell’evento principale di Mw 7.8, registrato in prossimità del confine tra Turchia e Siria, a 108 km da Aleppo e 30 km dalla città di Gaziantep ad una profondità di 7 km.

Pubbl. il 07 febbraio 2023 ore 17:07

In particolare si sono registrati 2 eventi di magnitudo superiore a 7; 2 eventi di magnitudo compresa tra 6 e 7; 25 eventi di magnitudo tra 5 e 6 e ben 134 eventi di magnitudo compresa tra 4 e 5.

Già da una valutazione superficiale e poco approfondita appare evidente come la numerosità di scosse di intensità importante abbia comportanto un impatto macrosismco di particolare rilievo, anche in relazione alla peculiarità del costruito che caratterizza la regione, posta al confine tra la Turchia e la Siria, in zone eterogenee con grandi città di recente sviluppo urbanistico, zone rurali e oltre il confine a sud aree sede di guerra con interi quartieri indeboliti da bombardamenti.

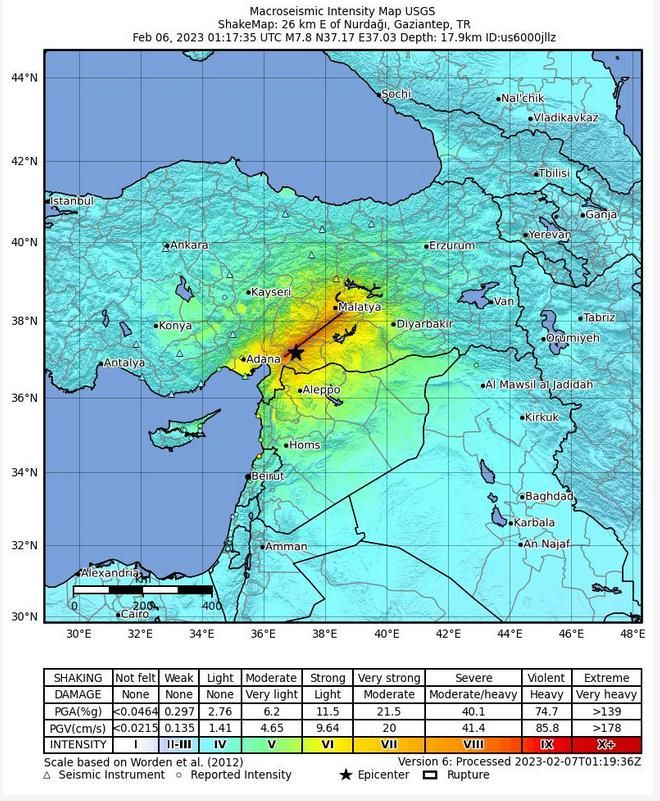

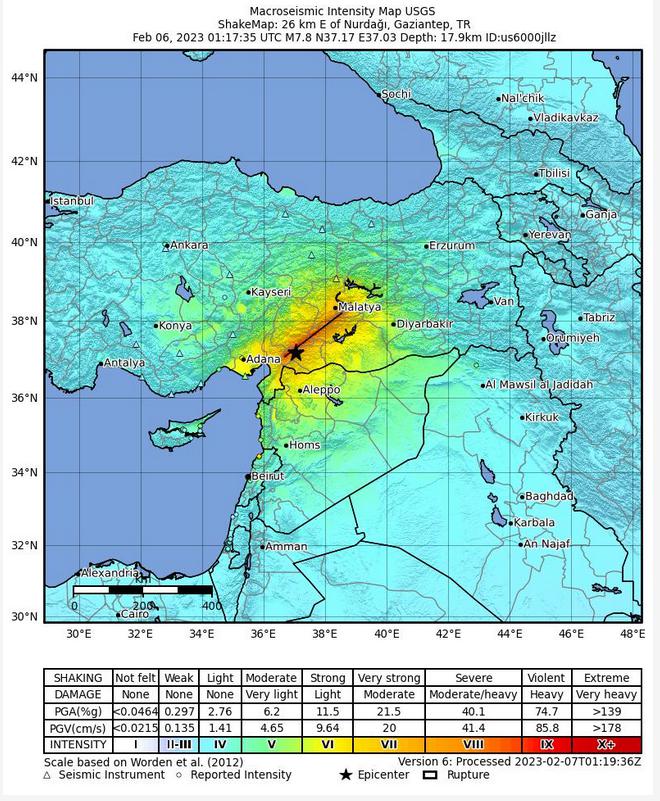

Le mappe di shake mostrano un risentimento diffuso in tutta la zona dell’Asia Minore, con valori di intensità vicina al X grado EMS lungo una direttrice lunga 150 km in corrispondenza del piano di rottura.

La zona epicentrale si trova in corrispondenza della intersezione della EAF (East Anatolian Fault) e con la Faglia del Mar morto, al confine tra la placca Anatolica e la placca Arabica, in una zona sede di terremoti antichi di un certo rilievo, come si rileva dal catalogo NCEI/WDS Global Significant Earthquake.

Gli eventi storici associabili al maggior numero di vittime sono collocati soprattutto nella regione Anatolica e in Cilicia, come nella vicina città di Aleppo, eventi che tuttavia si sono verificati tra il 500 DC e il 1300 DC senza che nel passato recente fossero registrati terremoti di particolare rilievo.

Il sistema della EAF si sviluppa su una lunghezza di circa 500 km, è associato a un meccanismo trascorrente sinistro con spostamenti di inviluppo pari a circa 10 mm/anno, zona con attività sismogenetica di minor rilevo rispetto alla North Anatolian Fault epicentro dei terremoti più violenti registrati storicamente in Turchia.

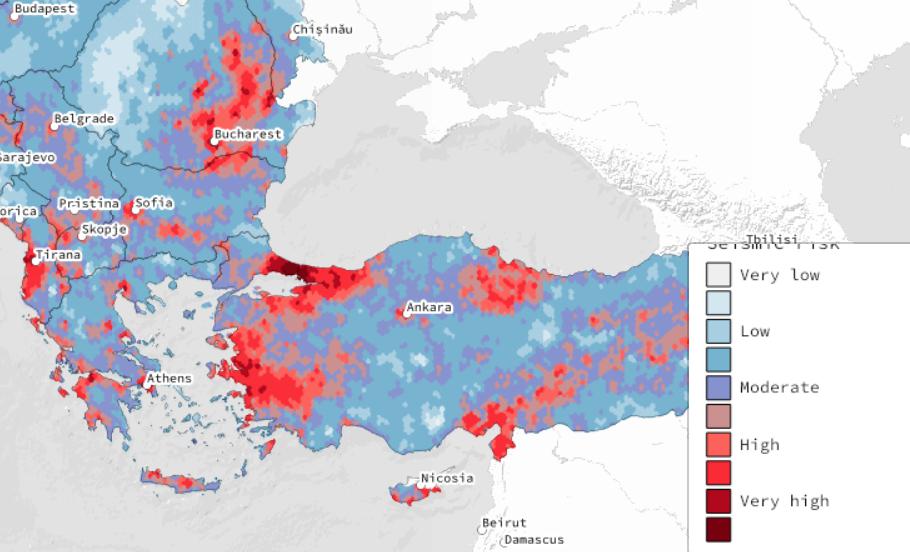

Secondo la mappa di rischio sismico europea elaborata secondo il risk index dell’European Seismic Risk Model (ESRM20) la zona si trova in un’area di moderato e alto rischio, lontana comunque dalle strutture che solitamente interessano la sismicità della regione.

Il portale ESM Engineering Strong Motion Database (https://esm-db.eu/#/home) fornisce le registrazioni delle componenti di accelerazioni, velocità e spostamento, e le corrispondenti forme spettrali per le principali stazioni delle diverse reti sismiche nazionali e internazionali per gli eventi di peculiare importanza.

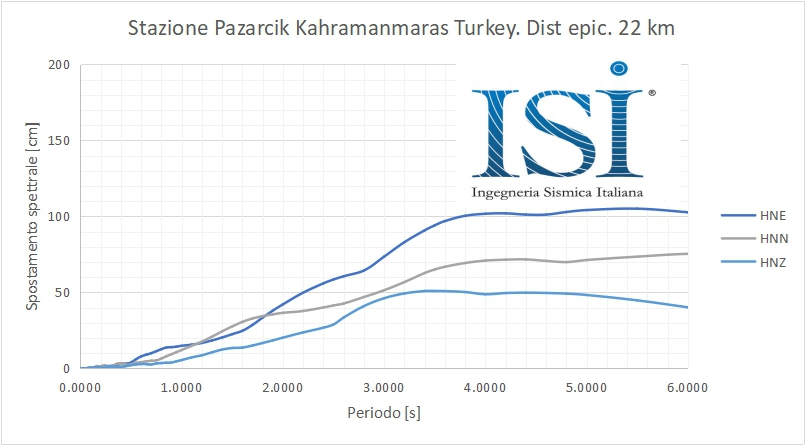

In corrispondenza dell’evento di Mw 7.8 il database riporta 168 records, di cui 20 scaricabili liberamente. I dati di maggior interesse sono sicuramente quelli della stazione di Kahramanmaras posta a circa 22 km dall’epicentro.

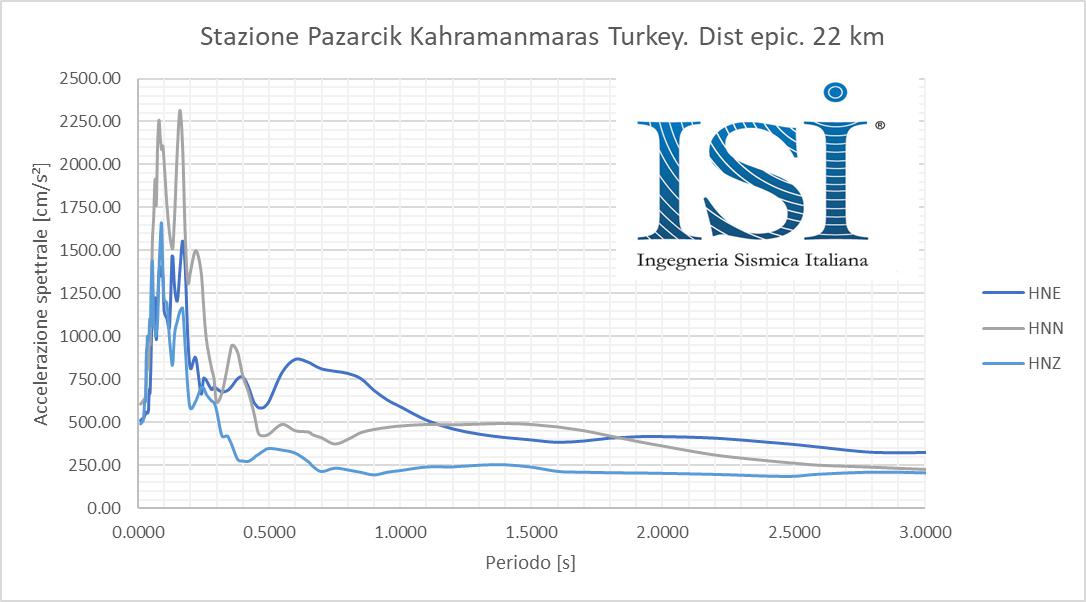

Si riporta di seguito lo spettro della registrazione della scossa principale dalla stazione di Kahramanmaras.

Le PGA associate all’evento sono pari a 511 cm/s² in direzione est e 607 cm/s² in direzione nord, di impatto è il dato di 488 cm/s² sulla componente verticale. Si tratta di valori pari a 0.52g e 0.62g sulle due componenti orizzontali e ben 0.5g sulla componente verticale. Chiaramente si tratta di un dato che risente dei valori di attenuazione per effetto della distanza epicentrale, è plausibile che l’evento abbia determinato valori di PGA molto più importanti in prossimità dell’epicentro.

I valori relativi ai picchi delle ordinate spettrali, sulla componente orizzontale sono pari a 2314 cm/s² per corrispondenti periodi di 0.16 s, pari a circa 2.36g. In ogni caso le accelerazioni spettrali risultano superiori a 1 g per tutti i periodi inferiori a 0.26 s e superiori a circa 0.7 g per l’intervallo di periodi compreso entro i 0.5 s per entrambe le componenti orizzontali. Si consideri alla luce di queste osservazioni che la stazione di Kahramanmaras è posizionata su terreno di categoria B ai sensi dell’eurocodice 8.

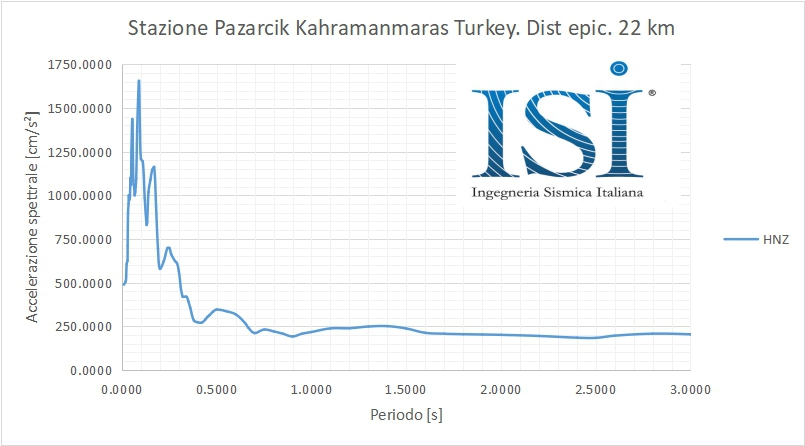

Di particolare interesse sono i valori spettrali della componente verticale del sisma riportata nel grafico che segue. I valori di picco, pari a 1.68 g per periodi di 0.09 s sono notevoli, ma il dato importante è legato al fatto che le accelerazioni si mantengono superiori a 0.2g per tutti i periodi inferiori a1 s, che di fatto raccolgono la stragrande maggioranza delle tipologie edilizie del luogo.

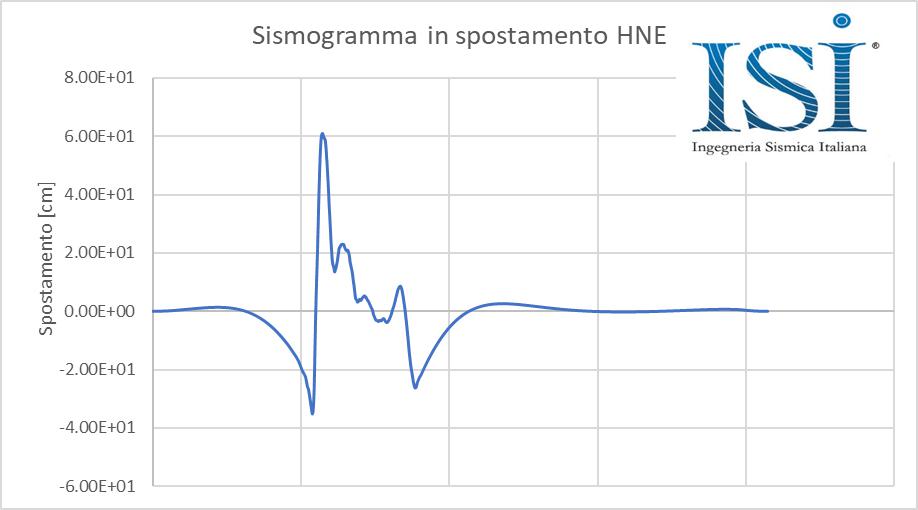

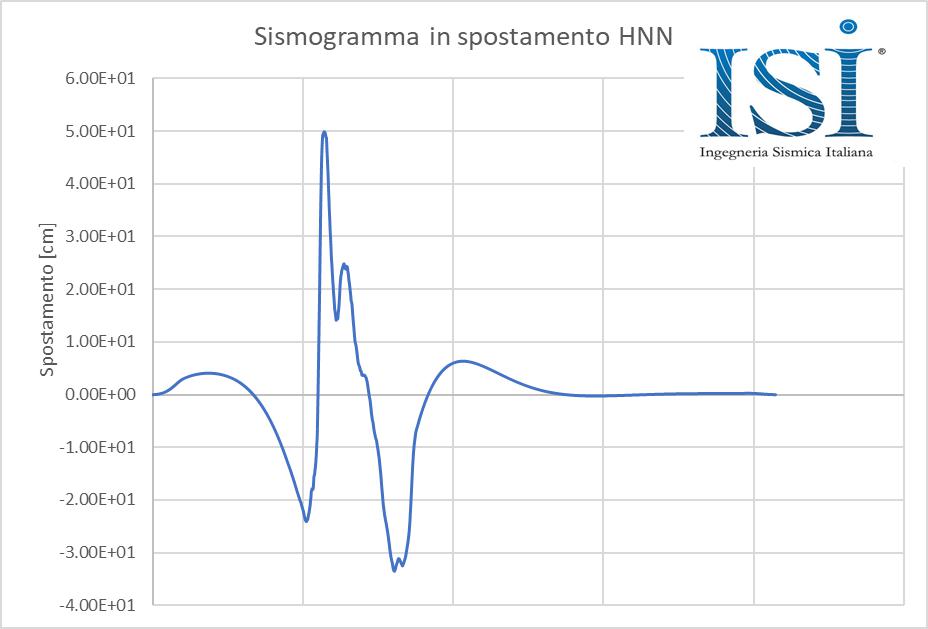

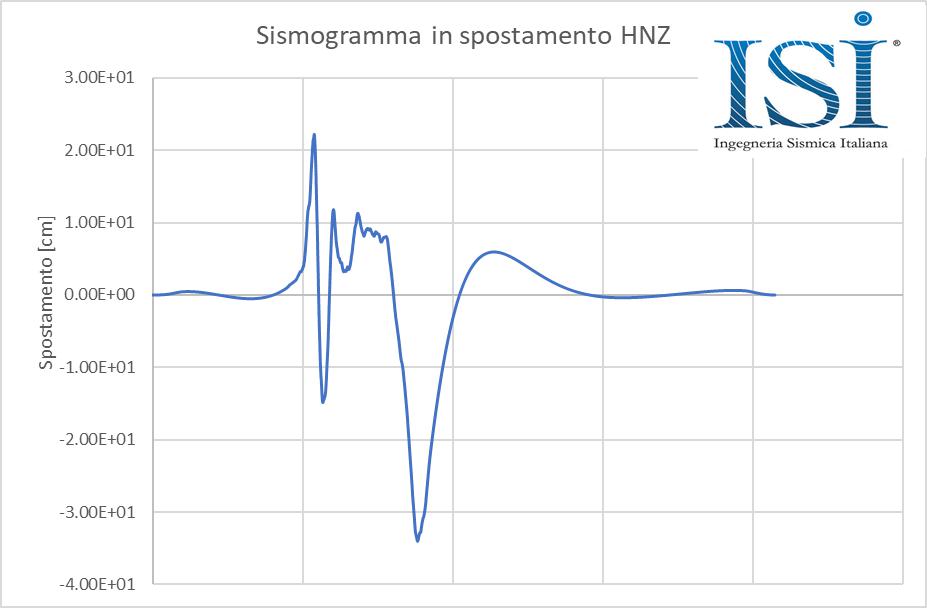

Gli spostamenti in zona epicentrale sono riportati, per le tre direzioni principali, nei grafici che seguono.

Come si nota si sono rilevati diagrammi di spostamento, con valori di picco di notevole rilievo fino a 60 cm sulla componente orizzontale e 30 cm sulla componente verticale, valori che hanno sicuramente influito sul danneggiamento di edifici per effetto della sequenza successiva. Gli spettri in spostamento infatti mostrano come all’incremento dei periodi fondamentali (effetto del primo danneggiamento) sul costruito corrispondano valori di spostamento importanti e non compatibili con la deformabilità dei fabbricati soprattutto per quanto concerne elmenti più fragili come i tamponanti o gli elementi secondari.

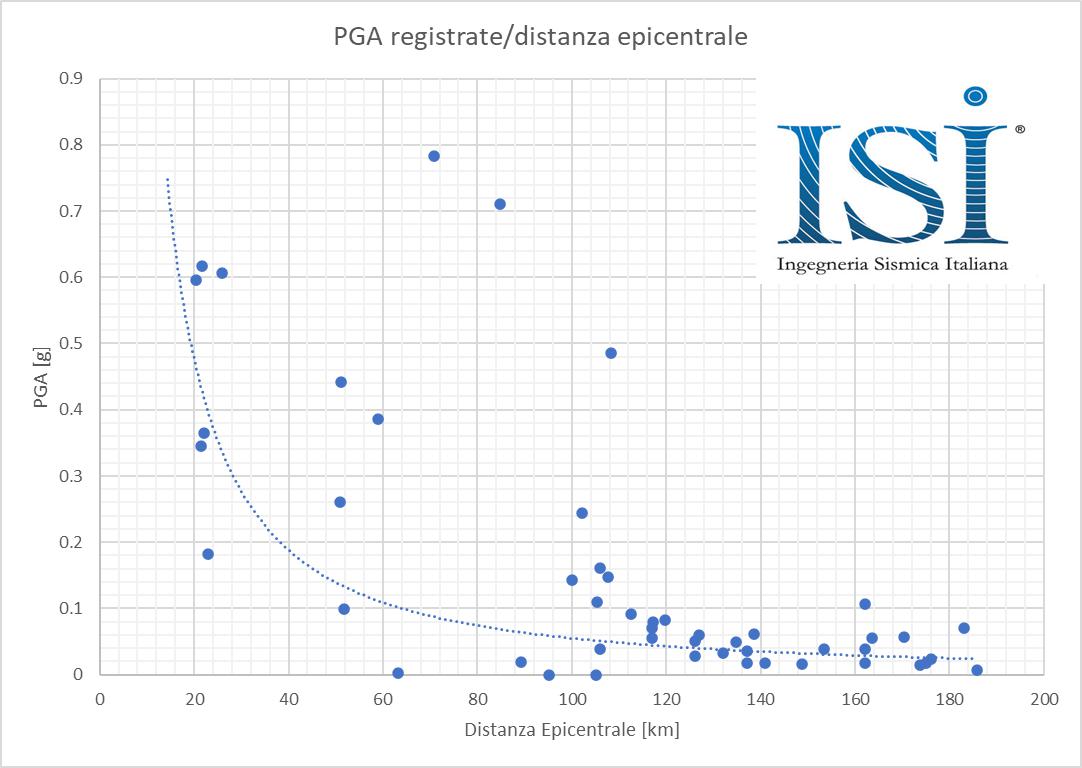

La valutazione dell’impatto macrosismico a centinaia di km dall’epicentro è legata all’alto numero di stazioni che hanno fornito registrazioni associabili a impatto macrosismico di interesse.

Andando ad estrapolare i valori di PGA dalle stazioni collocate entro i 185 km dall’epicentro è possibile valutare gli impatti su un’area più vasta, identificata secondo le mappe di risentimento come area a intensità macrosismica tra il VI e il VII grado EMS.

I valori di PGA registrati sono riportati nella tabella che segue e riassunti nel grafico a dispersione successivo:

|

Codice stazione |

Distanza epicentrale |

Horizontal PGA [cm/s²] |

Horizontal PGA [g] |

|

4615 |

20.3 |

584.181 |

0.595495 |

|

4629 |

21.5 |

337.993 |

0.344539 |

|

KHMN |

21.7 |

605.545 |

0.617273 |

|

4632 |

22 |

357.623 |

0.364549 |

|

4630 |

22.9 |

178.834 |

0.182298 |

|

2712 |

26 |

595.019 |

0.606543 |

|

2716 |

50.9 |

255.088 |

0.260029 |

|

2715 |

51.1 |

432.871 |

0.441255 |

|

2707 |

51.7 |

97.95 |

0.099847 |

|

3143 |

59 |

379.35 |

0.386697 |

|

2710 |

63.2 |

2.281 |

0.002325 |

|

3144 |

70.8 |

767.672 |

0.78254 |

|

3145 |

84.8 |

696.732 |

0.710226 |

|

4631 |

89.3 |

19.218 |

0.01959 |

|

3121 |

95.1 |

0.146 |

0.000149 |

|

4612 |

100.1 |

139.907 |

0.142617 |

|

213 |

102.1 |

239.12 |

0.243751 |

|

3119 |

105.1 |

0.048 |

4.89E-05 |

|

3112 |

105.4 |

108.275 |

0.110372 |

|

132 |

105.9 |

37.447 |

0.038172 |

|

131 |

106 |

157.497 |

0.160547 |

|

3115 |

107.6 |

144.769 |

0.147573 |

|

3146 |

108.3 |

476.941 |

0.486178 |

|

4628 |

112.6 |

90.137 |

0.091883 |

|

127 |

117 |

54.707 |

0.055767 |

|

134 |

117.1 |

68.426 |

0.069751 |

|

133 |

117.2 |

77.531 |

0.079033 |

|

130 |

119.7 |

81.082 |

0.082652 |

|

138 |

126.2 |

27.892 |

0.028432 |

|

137 |

126.2 |

49.726 |

0.050689 |

|

210 |

126.9 |

58.14 |

0.059266 |

|

143 |

132 |

32.193 |

0.032817 |

|

129 |

134.7 |

49.099 |

0.05005 |

|

140 |

137.1 |

34.522 |

0.035191 |

|

141 |

137.2 |

16.774 |

0.017099 |

|

214 |

138.5 |

60.776 |

0.061953 |

|

139 |

140.9 |

17.593 |

0.017934 |

|

144 |

148.8 |

15.757 |

0.016062 |

|

4409 |

153.4 |

38.078 |

0.038815 |

|

217 |

162.1 |

17.892 |

0.018239 |

|

215 |

162.1 |

105.024 |

0.107058 |

|

216 |

162.2 |

37.525 |

0.038252 |

|

KRTS |

163.7 |

54.095 |

0.055143 |

|

3147 |

170.4 |

56.239 |

0.057328 |

|

128 |

173.7 |

14.213 |

0.014488 |

|

3804 |

175 |

17.754 |

0.018098 |

|

3805 |

176 |

23.319 |

0.023771 |

|

4412 |

183 |

68.464 |

0.06979 |

|

CMRD |

185.9 |

7.337 |

0.007479 |

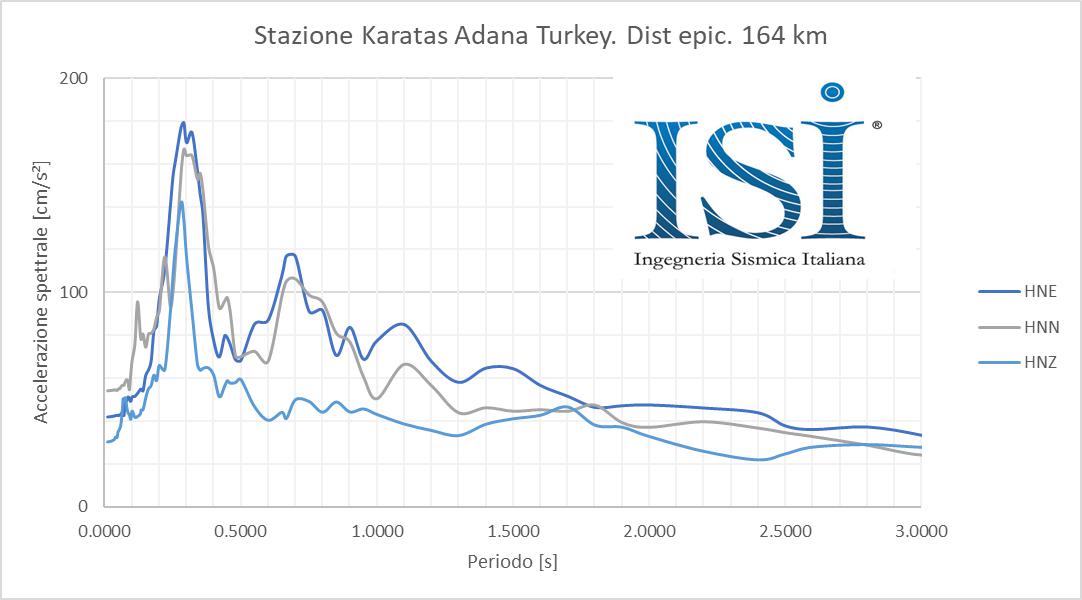

In particolare si riporta la registrazione del sito di Karatas Adana (KRTS) posto a circa 164 km dall’epicentro.

I valori di accelerazione spettrale presentano un picco a circa 0.18 g, valore che se si tiene conto della distanza epicentrale alla luce delle equazioni di attenuazione, rappresenta l’impatto dell’evento su un’area piuttosto vasta.

Gli effetti del terremoto del 6 febbraio 2023 in termini di numero di vittime e danni al costruito, consentiranno di annoverare l’evento tra i più violenti della storia moderna. Indubbiamente i numeri dimostrano come il costruito rispetto a eventi di tale entità presenti gravissime fragilità, fragilità che diventano catastrofiche se si considerano le condizioni al contorno delle zone colpite in territorio Siriano. Si tratta indubbiamente di un evento caratterizzato a tempi di ritorno importanti, in ottica ingegneristica da valutare in relazione allo stato limite del collasso per tempi di ritorno dell’azione simica da associare ad edifici strategici. E’ interessante sottolineare però, come dimostrato anche da una recente ricerca dedicata al rischio sismico italiano ( Adriana Pacifico, Eugenio Chioccarelli, Iunio Iervolino, Residential code-conforming structural seismic risk maps for Italy.) che in zone a minore sismicità, edifici progettati secondo le tecnologie più moderne, con particolare attenzione all’applicazione dei codici di calcolo e verifica di comprovata validità, presentano statisticamente maggiore resilienza rispetto ad eventi importanti ad elevato tempo di ritorno, soprattutto per lo stato limite di prevenzione del collasso.

Una corretta progettazione o messa in sicurezza del costruito rimane quindi l’unica strada possibile per fare prevenzione e ridurre per quanto possibile la perdita di vite umane. Oggi sono disponibili tecnologie che consentono di intervenire anche nell’ambito di azioni di progetto di tale entità, l’auspicio quindi è quello che un evento drammatico come quello del 6 febbraio 2023 apra la strada a una nuova consapevolezza della reale entità del rischio e dell’urgenza per accelerarne la mitigazione.

Articolo letto 2240 volte